近日,有网友表示,自己下载了一款猜歌名的APP,号称听歌就能赚钱。刚打开App,账户里就有了20元,玩了两天就有近千元了,但是当她试图提现时,却发现无法操作,还要继续听歌。有类似情形的网友不在少数,有人听了几千首歌都无法提现。那么,这些所谓的猜歌APP到底有什么猫腻?江苏广电融媒体新闻中心记者进行了调查。

记者体验:赚钱容易提现难

周而复始又重来

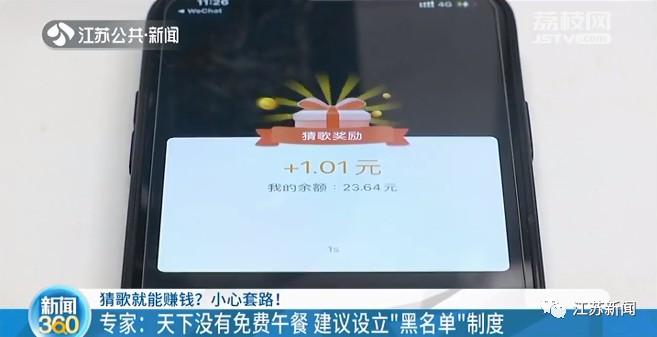

记者在手机应用商城以“猜歌”为关键词进行搜索,跳出了不少类似的APP,虽然包装的“马甲”不同,但基本模式都类似:一打开APP就显示有个新人奖励,一般在20元左右,猜完10首歌就能提现0.3元。这些歌都是耳熟能详,几乎一听就能猜到。

可是一旦金额迅速上升想要提现,APP却总告知不满足提现条件,要继续听歌。好不容易达到提现金额标准后,APP就会给你提出更高的标准,如此周而复始。

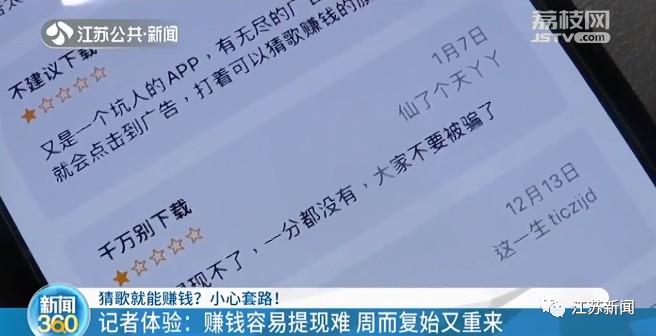

在应用商城的评价栏,不少用户都表示,遇到了类似情形。

格式条款暗藏“坑”

律师:条款无效!

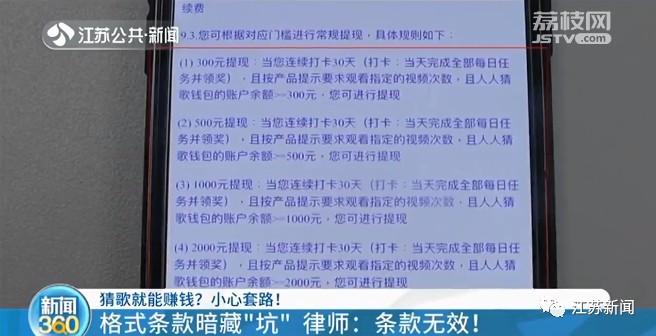

记者联系了该猜歌APP的客服,对方回应,提现规则其实在游戏内都有说明,用户应仔细阅读。记者找到了兑换规则:不仅要连续打卡超过30天,完成每日需要的听歌任务,另外还需要每天完成相应视频广告的观看量,账户中的金额才可以取出。

01第一“坑”

采用格式条款免除或减轻自身责任

加重对方责任限制对方主要权利

律师表示,APP相关条款都是格式条款,且提供格式条款的这一方如果不合理地免除或者减轻自己的责任,加重对方责任,限制对方主要权利,根据《民法典》第497条(二)规定,可以判断这些条款是无效的。

“因为现在《民法典》明确规定了对于线上一些格式条款的效力,格式条款如果是减轻自己的义务,加重消费者的义务的话,这个条款本身就是无效条款。”江苏泰和律师事务所合伙人凌建豪告诉记者。

02第二“坑”噱头吸引消费者未醒目提及限制条件

与此同时,诸如“提现多少元”这样的字眼多是广告噱头,没有醒目提及具体条款的限制条件,根据《中华人民共和国广告法》第一章第四条之规定,也是存在问题的。

凌建豪表示:“从《中华人民共和国广告法》来说,规定了所有广告必须明确,不能夸大或者说误导消费者,这些网站和APP可能存在误导的嫌疑。”

专家:天下没有免费午餐

建议设立“黑名单”制度

其实,这类猜歌得现金的App,与前两年流行的刷短视频得现金、走路得现金、看新闻得现金,归根结底套路还是同一种:以赚钱为诱惑吸引用户长时间投入其中,最后却无法给予承诺的现金,背后其实都是出于商家引流和获取相关个人信息的需要。

专家建议,相关部门最好能建立“黑名单”制度。

“主要的目的还是盈利,模式不外乎两种,一种是吸引流量,对应的是广告的推送;还有一种,大部分类似的APP并不是太正规,可能会有一些潜在的风险,通过收集个人信息,进行第三方的销售和转卖来套利。”东南大学网络空间安全学院副教授宋宇波表示,“这两年网信办和公安部门都会对市场上的APP进行大批量合规性的检查,我觉得这个是不错的,希望将来能够形成制度化。另外一个方面,希望披露的信息能更加丰富、细致,可以去指出具体的违规行为,以及是否整改到位,尽量做到信息公开披露。”

江苏消保委提醒:可留存相关证据向App所在地消费维权部门投诉

根据《消费者权益保护法》第八条规定,消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务真实情况的权利。如果商家事先没有明确、全面地告知消费者提现方式、奖励形式、提现限制等问题,而不履行承诺,既损害了消费者的信赖利益,也侵犯了消费者的知情权。

江苏省消保委也提醒消费者,如果遇到类似情况,根据属地管理原则,消费者可以向App所在地的消费维权部门进行投诉。投诉前应当注意留存证据,包括提现活动的宣传广告、与商家的沟通记录、以及自己参与活动的情况等。

来源:江苏新闻

标签:游戏攻略