文/康拉德

20世纪是一个动荡不堪,充满战争与革命的世纪。西葡及以两国移民为主的拉美构成的伊比利亚文化圈虽然没有成为世界大战的主战场,但依旧称不上太平。在20世纪,这些国家大都不约而同地陷入了威权主义独裁的阴影中。

即使到了二战后法西斯主义式微,现代价值观深入人心的时代,佛朗哥,萨拉查,皮诺切特等人依然能稳坐钓鱼台,与近在咫尺的西欧北美诸国形成鲜明对比。是什么让伊比利亚世界的历史发展轨迹如此特殊?为什么跋扈将军常在这些地方得逞?本文试图从文化和经济的角度对上述问题进行一些简单的探讨。

其实,西葡及拉美的独裁政权是一种过渡政体。

1、民主失败的产物

在考察20世纪西葡和拉美的独裁政权之前,我们首先得知道这些政权诞生的背景。

以葡萄牙为例,在萨拉查建立被称为“没有法西斯的法西斯政权”的葡萄牙第二共和国前的20年间,葡萄牙经历了君主被刺,布拉干萨王室垮台,共和建立的混乱过程。新生的葡萄牙第一共和国在16年里换了九个总统和四十四任总理,平均下来总统干不到两年就得卷铺盖走人,总理则连半年都干不到。

葡萄牙的萨拉查

无独有偶,隔壁的西班牙不久也同病相怜。在萨拉查坐稳宝座后没几年,西班牙的波旁王室也在共和派选举大胜中黯然离场。新生的西班牙第二共和国党派暴力迭出,罢工不断,左右两派长期对立,不出五年整个国家就在大规模内战中变成一片废墟,在无数人头落地之后,佛朗哥大元帅用刺刀登上了王座。

拉美国家的将军们往往也是在民主政治失灵的社会动荡中粉墨登场,如1973年的智利宪政危机就让皮诺切特找到了机会。

在考察其诞生背景后,我们不难看出,西葡和拉美的这些独裁政权与其说是独裁的胜利成果,不如说是民主失败的无奈选择。同时,这些政权终结后,原有的民主政治又复归,葡萄牙的康乃馨革命就被视作是整个第三波民主化的标志事件(P.Huntington, 1991),这使得这些政权带有很强的历史过渡色彩。

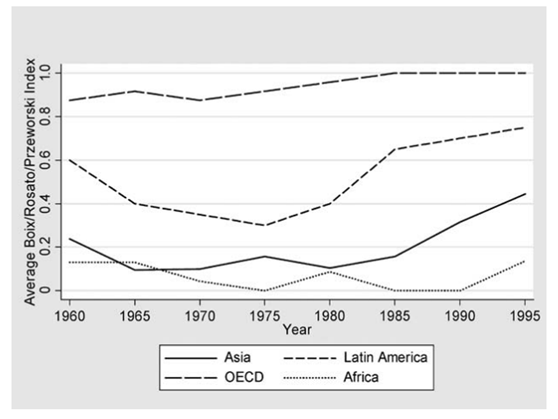

总的来说,20世纪伊比利亚文化圈的民主化道路是十分曲折的,反反复复的失败和挫折是常见现象。根据世界银行的数据,从1960年到1985年就有13个拉美国家从民主政体转变为军政府(见图1),拉美的民主化指数在20世纪后半期存在一个明显的低谷(见图2)

图1、拉丁美洲国家经历军事独裁的历史阶段

图2、1960年-1995年世界各大洲民主指数变迁

2、危机四伏的寡头统治

军事独裁者靠政变上台,可谓得国不正。从这些国家先前有的民主宪法来说,这些穿着军服的总统和摄政王明显不是民主选举的产物,军政府代表不了全体国民的意志,只能说是一个特定小集团的代表。

从政变成功后充斥的裙带关系和腐败来看,这种政权无非是小集团的寡头统治,其他阶层基本没有政治参与的机会。权力不公开不透明又使得政权在做出许诺时的可信度大打折扣。可以说,军事独裁政权从诞生伊始就面临巨大的合法性危机。

此外,军政府在意识形态合法性上也有先天不足。军政府缺乏一套强有力的革命意识形态话语系统(在那个话语系统里,民主诉求本身就是大逆不道)。这使得军政府在面对国内日渐高涨的反对声浪时不能公然否定普世价值,否则有得罪关系密切的美国的危险。

此外,伊比利亚文化圈天主教盛行,军政府在处理与教廷的关系时往往得十分小心,不敢明目张胆地做伤天害理迫害国民的事,不然如果被教皇点名批评立马就会给反对派留下口实。这些掣肘使得军政府面对民主诉求时只能以“国家安全”等理由搪塞过去。希腊、南韩的军政府亦面临同样问题,意识形态合法性不足也是军政府的通病,但同时也潜伏了将来向好的可能性。

西班牙的天主教大教堂

既然军政府既缺乏程序合法性,意识形态上也缺乏说服力,那就只能在统治的绩效合法性上下功夫了。

统治绩效包括很多方面,最主要的是经济成就。如果能够让高速经济发展,军政府就能与民众达成“面包契约”。也就是用改善民众生活水平来一俊遮百丑,暂时巩固独裁政权。像佛朗哥的“西班牙奇迹”和萨拉查的“新国家体制”就成功使两国进入了高收入国家行列,皮诺切特下的智利经济高速增长更是被芝加哥学派的拥趸们津津乐道,这是巩固军政府比较成功的例子。

反之,如果独裁者们一开始不能解决经济问题,而是像山大王一样搞盗贼统治中饱私囊的话,可能就会在民众反抗乃至游击战中面临崩溃。古巴的巴蒂斯塔以及死于非命的索摩查父子就是经典反面教材。

总而言之,军政府在合法性上有先天不足,在非民主体制中比较脆弱,稍有风吹雨打就可能出现严重的统治危机,更像是一种民主化到再民主化之间的特殊过渡政体,而非革命专制或君主制复辟式的强专制政体。

欢迎关注文史宴

专业之中最通俗,通俗之中最专业

熟悉历史陌生化,陌生历史普及化

标签:游戏攻略